Questa settimana, due rapporti di fonte istituzionale hanno certificato con adamantina chiarezza i contorni della nostra crisi demografica.

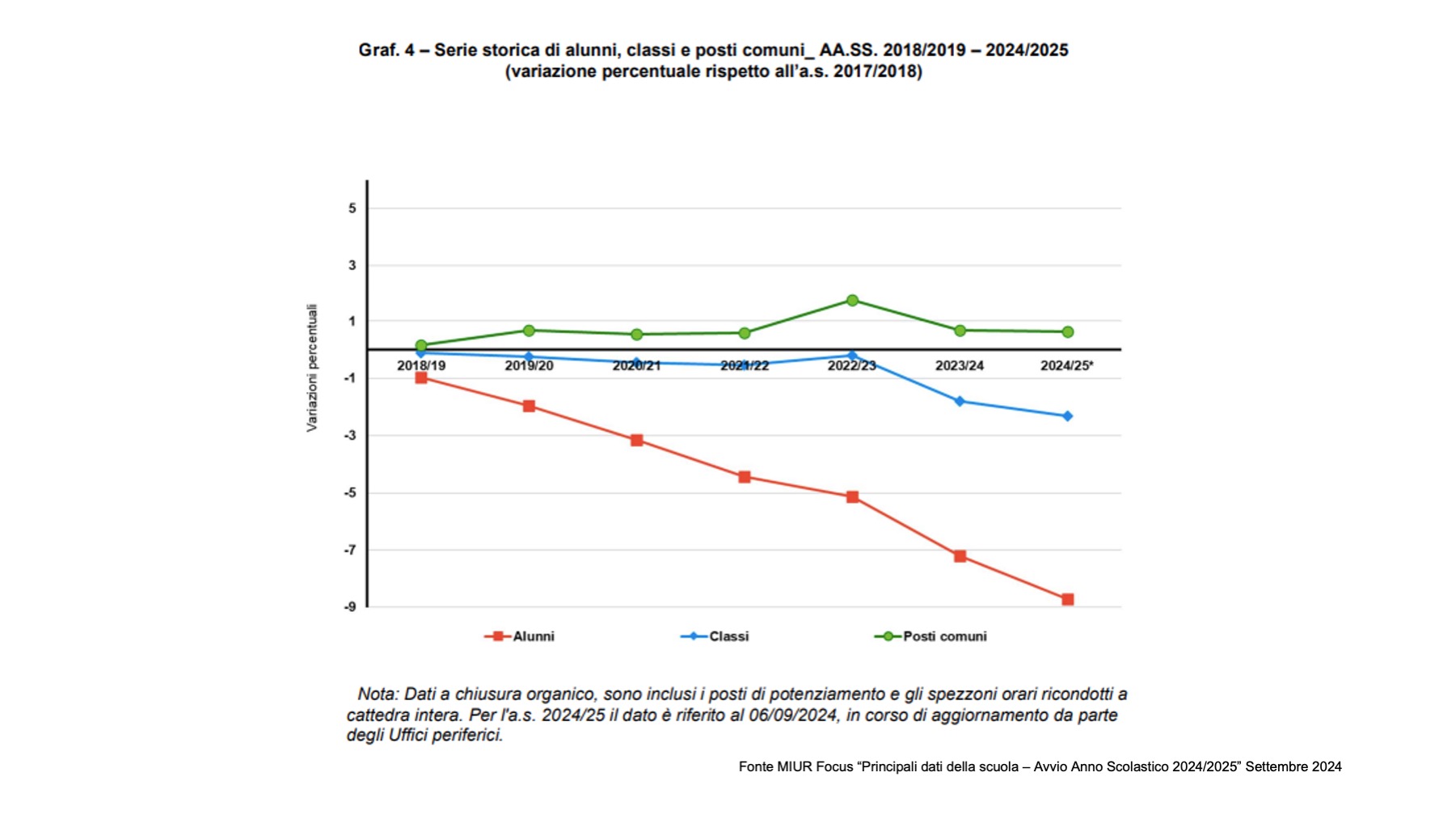

Da un lato, il Ministero dell’Istruzione ha contabilizzato per l’ennesimo anno una decrescita del numero degli studenti, primo segnale evidente, fisico, che il calo delle nascite non è un’astrazione, ma significa scuole vuote oggi e meno lavoratori domani.

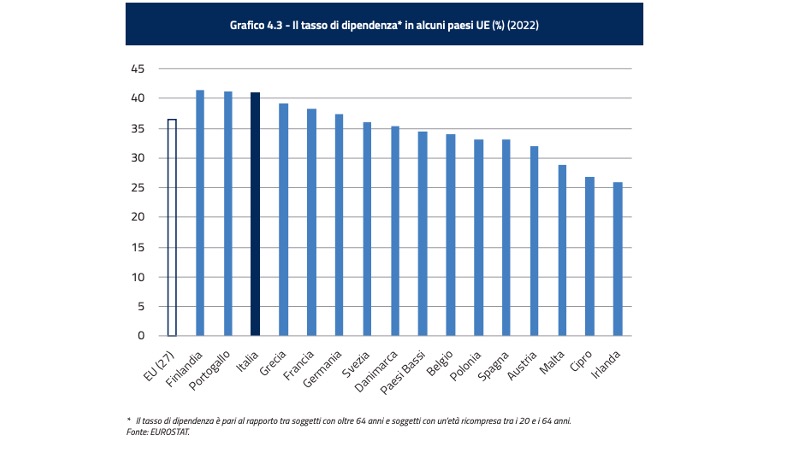

Dall’altro, con singolare tempismo, l’INPS ha nel suo rapporto annuale abbandonato l’usuale prudenza e manifestato per la prima volta segni di preoccupazione per la tenuta a medio lungo termine del nostro sistema previdenziale: nonostante le regole, gli italiani vanno in pensione troppo presto e, con un saldo demografico così negativo, troppi pensionati significa innanzitutto una crescente difficoltà nel mantenere in equilibrio un sistema già gravato da squilibri di genere e generazionali non più accettabili, né sostenibili.

All’unisono, le due fotografie raccontano di un Paese ancora profondamente legato a sistemi di aspettative e a dinamiche sociali “lineari”, non più sostenute però da impalcature demografiche e organizzative adeguate, mentre le istanze più conservatrici dell’ordine sociale novecentesco possono contare su una solida base di consenso e una folta rappresentanza.

Le pensioni sono un’invenzione del Cancelliere tedesco Otto von Bismarck, che nel 1889 introdusse in Germania un sistema di assicurazione generale e obbligatorio per gli inabili al lavoro e per i maggiori di 70 anni, come misura di abbassamento delle tensioni sociali che rischiavano di sfociare in un’affermazione del movimento socialista (“avere contenta la classe più povera è una cosa che non si paga mai cara abbastanza. E’ un buon impiego del denaro anche per noi: a quel modo evitiamo una rivoluzione che potrebbe inghiottirci ben altre somme” diceva) e come scommessa facile a fronte di un’aspettativa di vita nel 1890 di 40,32 anni. In italia, dove le pensioni furono introdotte più tardi, l’aspettativa di vita a quel tempo era di 37,11 anni, oggi di 83,28, più alta anche degli 81,1 anni della Germania contemporanea.

Il sistema pensionistico è rimasto largamente invariato dal modello di Bismarck, mentre tutto lo scenario è completamente cambiato, così tanto da rendere sempre più inefficace la stessa logica di intervento della politica, fatta di aggiustamenti progressivi, costanti tentazioni di ritorno indietro, reazioni lentissime ai cambiamenti di contesto e poca creatività per adattarvisi.

A permanere sono soprattutto i pilastri della pensione come fase finale della vita e del ricambio generazionale, sotteso al meccanismo finanziario che regge il sistema pensionistico, garantito e abbondante. Ma questi presupposti non esistono più, in Occidente e in particolare nel nostro paese: l’età media della pensione reale (64,2 anni) è di quasi 20 anni inferiore all’aspettativa di vita, mentre “in dieci anni, dal 2013 al 2023, le scuole italiane hanno perso quasi 700.000 alunni, con una riduzione del 1,52% solo nell’ultimo anno“.

I fattori della scommessa bismarckiana si sono polverizzati e la rivoluzione, demografica e non socialista, è dietro l’angolo.

Che fare, allora? Al netto delle considerazioni di finanza pubblica, che travalicano gli argomenti di questo blog e le competenze del suo curatore, propongo di ragionare su due livelli, uno medio-breve e uno più strutturale e di prospettiva.

Il primo livello è quello della ricostruzione immediata delle fondamenta demografiche che reggono il sistema, con politiche per la natalità strutturali, sostenibili e condivise, ossia non esposte alle contingenze politiche e ai cambi di maggioranza, dacché gli incentivi ai comportamenti hanno tempi di funzionamento più lunghi delle leggi di bilancio e della durata dei governi. Ad esempio, andrebbero superati, in una logica bipartisan, due numeri indegni di un paese civile: il 35(%), che rappresenta il delta medio fra le pensioni maschili e quelle femminili, portato di una disparità salariale ancora esistente, e il 14 mila (euro), che rappresenta lo stipendio medio degli under 30, poco più della metà dei lavoratori più anziani (26 mila euro).

Rimanere in Italia e fare figli è una decisione, se vogliamo una scommessa, che contempera scelte individuali e condizioni strutturali; un sistema fatto di giovani lavoratori poveri e troppo poche donne, che lavorano per troppo poco, non è un sistema che invogli chi è in età fertile a rimanervi, né tantomeno a fare figli. Da questo nodo non si scappa e urge intervenire subito, anche perché i risultati di un’inversione di marcia demografica sui conti pubblici e sul welfare non sono, è facile intuire, immediati e i figli delle buone politiche di oggi non saranno lavoratori e contribuenti prima di 18-20 anni.

Possiamo aspettare fermi? Certamente no, e infatti vanno modificate alcune logiche sottese a un ancien regime che giusto questa settimana fonti governative ci dicono non essere più sostenibile.

La prima riguarda ancora il senso della scommessa di Bismarck di dare una pensione per pochissimi anni a chi era già vissuto quasi il doppio dell’età media del tempo: nella società longeva in cui viviamo, non solo le persone vivono in media molto più a lungo dell’età di pensionamento, ma lo fanno tendenzialmente sempre più in salute. Potrebbero essere a lungo ancora attivi, magari in settori e ruoli diversi da quelli nei quali hanno svolto gran parte della loro vita professionale, soprattutto dove questi sono investiti dalla rivoluzione tecnologica e necessitano di competenze giovani.

La soluzione non può essere semplicemente lo scaricare il peso del sistema pensionistico sulla produttività, rallentando il ricambio generazione e gli investimenti in innovazione perché la macchina ha un’età media troppo alta.

Bisogna sposare l’idea del bel libro di Mauro F. Guillén, “Perennials”, secondo il quale i mutamenti demografici globali e una crescente longevità porteranno a ripensare la dinamica della vita: dalla progressione lineare infanzia-formazione-lavoro-pensione a un modello ciclico di continua alternanza tra acquisizione di nuove competenze e lavori diversi, ad accompagnare vite molto più lunghe e caratterizzate dal cambiamento permanente. È una suggestione che dovrebbe diventare discorso pubblico e politica, non per rimpacchettare la cattiva notizia che non ci sono risorse per andare in pensione quando si vorrebbe, ma per ridisegnare una società longeva, che riconosca la realtà e le conseguenze delle profonde trasformazioni demografiche, sociali e tecnologiche e si riprogetti alla luce di queste forze potentissime, non limitandosi a subirle.

Anche con una maggiore fertilità dei nostri connazionali e con un cambiamento profondo nei valori che desacralizzi la pensione, non si può ignorare l’elefante nella stanza, ovvero il ruolo fondamentale che i nuovi italiani hanno, e ancor più avranno, nel riparare la nostra demografia. Non è un ruolo esclusivo, gli studi dimostrano che non si può cambiare segno solo con l’immigrazione, ma è un ruolo fondamentale e per questo, per motivazioni insieme etiche e pratiche, appoggio personalmente con convinzione le ipotesi di semplificazione della concessione della cittadinanza a chi è in Italia da qualche anno e qui lavora, studia, risiede e ha famiglia.

Vado anche oltre.

Presentare l’estensione della cittadinanza ai meritevoli (chi vive e lavora in Italia) rispetto a chi (i discendenti dell’emigrazione italiana nel mondo) la acquisisce con poco sforzo è un gioco a somma zero sbagliato. Soprattutto, è inutile per l’obiettivo che ritengo si debba perseguire, che è quello di “allargare gli italiani”, aumentandone il numero e facendo leva, con cognizione, obiettivi e strategia, su tutte le persone che nel mondo rispondono al concetto di “italici” magistralmente tratteggiato da Piero Bassetti, a comprendere chi ha origini e passaporto italiani e chi della nostra cultura è imbevuto e in essa si riconosce, anche a fianco ad altre identità.

È fondamentale infatti, in un’era in cui la geopolitica e l’identità tornano così forti, anche purtroppo a scapito della costruzione europea, mobilitare tutte le risorse hard e soft per contrastare il nostro declino volumetrico e culturale. Questo non come residuo del passato, ma come elemento molto presente di valore e forza contrattuale tra tanti vasi di ferro nazionali. Per questo servono tutti coloro che, per nascita, scelta e discendenza, vogliono bene all’Italia e serve che siano sempre di più.

A tale proposito ho avuto di recente, grazie a Confartigianato e al Senatore Mario Borghese, eletto nella circoscrizione del Sudamerica, un’esperienza illuminante in un viaggio in Argentina, dove ho incontrato una comunità immensa di italici, che rappresentano l’élite politica, culturale ed economica di un paese immenso e ricchissimo di materie prime, ancorché sofferente.

Il legame con questo, come altri, pezzo di Italia fuori dai nostri confini è una risorsa straordinaria e una componente necessaria di una strategia di allargamento degli italiani. Lo è per ragioni “soft” di opportunità economiche nell’era del “friendshoring” (come potrebbe non essere amico un paese in cui il 50% dei cittadini è di origine italiana?). Lo è ancor più per ragioni “hard” di accoglienza di flussi migratori di italici cittadini italiani, o aspiranti tali, che hanno dalla loro forti somiglianze culturali e di attitudine con il nostro paese e barriere linguistiche molto basse, anche grazie a un sistema capillare di scuole italiane frequentate da migliaia di studenti, come la “Castelfranco” di Cordoba, ritratta in copertina.

Oggi questo flusso di immigrazione italica, che già esiste, è casuale, spesso di transito e non in grado di rispondere all’inesausta fame di capitale umano del nostro sistema produttivo. Domani, con un piano, potrebbe diventare una risorsa preziosa di competenze, lavoro e mutuo sviluppo.

Le cattive notizie che un paese più anziano e più piccolo porta inevitabilmente con sé non sono scritte sulla pietra e possono essere sovvertite, ma questo non accade naturalmente. Serve una profonda riprogettazione del modo in cui viviamo e lavoriamo, di come definiamo i nostri confini e, cosa ancora più difficile, del nostro sistema di aspettative sulla vita, nostra e dei nostri familiari.

Progettare, o riprogettare, è quello che la nostra scuola di design ha fatto meravigliosamente per decenni, applicando saper fare e creatività a prodotti e soluzioni belle, innovative e funzionali, a riprova del valore del nostro genius loci.

Ora si tratta di applicarlo al nostro futuro. Ne avremo il coraggio?